难忘电影《刺杀小说家》的拍摄瞬间:5个月的置景,17万平米搭景,20多个摄影棚,奇幻异世界在这里展开;2000张概念设计,2095张分镜头故事版,一年时间的前期筹备;800平米动捕场地,120个动捕摄像头,所有动作戏一览无遗。

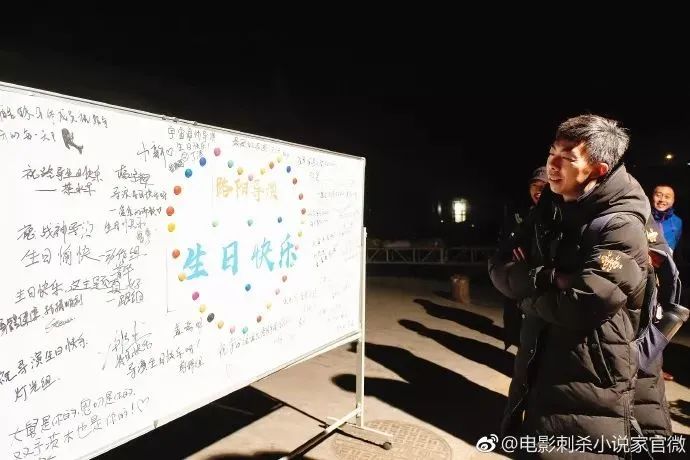

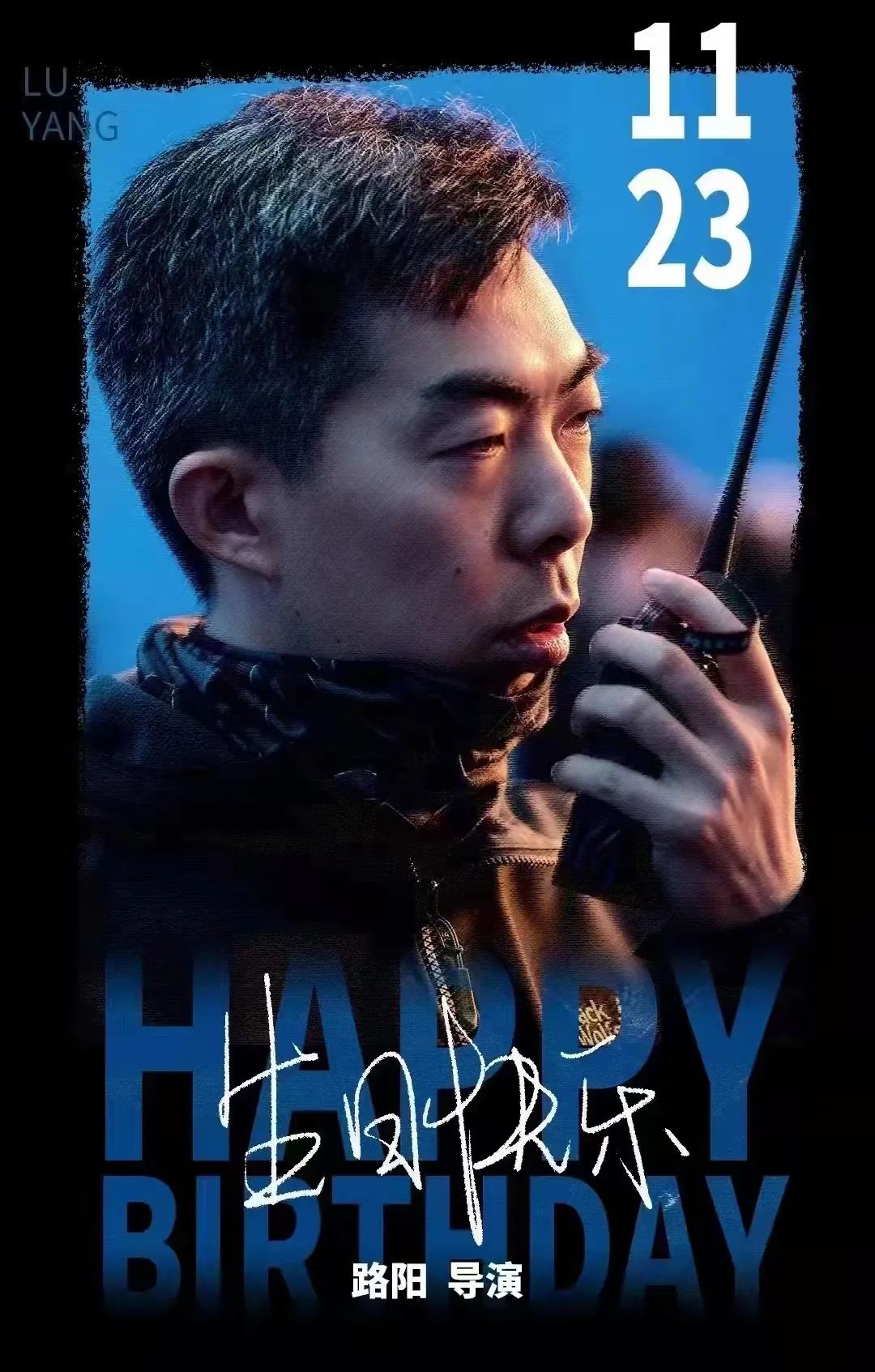

△2018年11月23日,《刺杀小说家》剧组

在东方影都影视产业园为路阳导演庆生!

路阳,2007 年毕业于北京电影学院导演系

2010 年,导演电影处女作《盲人电影院》,获得 2010 年韩国釜山国际电影节最受观众欢迎大奖,2011 年中国金鸡电影节最佳导演处女作奖;

2012年完成第二部电影《房车奇遇》,入围当年的釜山国际电影节亚洲之窗单元;

2014 年,执导的个人第三部电影《绣春刀》上映,获得第 16 届华鼎奖最佳新锐导演;

2021 年,《刺杀小说家》上映,担任导演、编剧;

本期的东方影都《大咖说》栏目,小编为大家节选了2014年,路阳导演接受《文艺生活周刊》(以下简称“文周”)的专访内容。专访谈到了路阳导演的“入行经历”,也谈到了导演的“创作心得”,希望借由这篇采访回顾,给予读者朋友们不断向前的精神动力。

“学电影是为了坐在办公室吗?”

路阳导演的电影之路看似几经坎坷,倒也铸就了他现在沉稳低调的性格。2009年沉寂在北京电影学院校办公室近两年的路阳,得到了他拍摄第一部电影《盲人电影院》的机会。凭借这部悲喜中渗透人性之真挚与质朴的电影,他也收获了国内外不少大奖。

《文周》:你是2007年北京电影学院导演系的毕业生,但据我所知,之前你是另一所工科大学的毕业生,是什么动机让你放弃之前的学业或者说生活,而选择电影这个行业?

路阳:其实我中学的时候就想拍电影了,拍电影是我特别喜欢和特别想做的一个事情,但是当时没有能力决定自己人生走什么样的路。到了大学时依旧很喜欢电影,在快毕业的最后一年,我们去单位实习,突然觉得做工科工作特别无聊,很难想象自己一辈子做这样的工作。当时一个前辈说,如果你一直干着你自己觉得无聊的工作,还不如去学你一直想做的电影。

《文周》:毕业后,你似乎有一段大约持续了三年左右的迷茫期,那个时候你是什么样的状态?

路阳:我大学毕业后找工作实习,后又考入电影学院,顶着别人的“不理解”放弃了很多的东西,时间呀,青春呀,而在电影学院毕业后,却留校坐在了办公室里。我就想,我学电影是为了坐办公室吗,不是应该出去拍电影吗?我想,哪怕这个事情未来会非常不稳定,甚至弄得没饭吃,但我还是想去做这件事情。

《文周》:2010年你拍摄了你的第一部电影《盲人电影院》,当时为什么会选择这个题材?

路阳:其实我得到这个机会还是非常幸运的。当时我的一位朋友,也是后来一直作为编剧的搭档,她写了这个故事,我也很喜欢。幸运的是,我们找的第一家投资公司就愿意拿钱给我拍。当时选择这个故事的初衷,第一肯定是很喜欢,第二当时作为一个刚毕业的导演,真的是会不顾一切想要抓住一切机会去拍一部电影,这应该是所有学电影的人共同的经历。这个电影讲的是盲人,一群看不见的人通过“听”电影和盲人电影院工作人员发生的故事,盲人会通过别人的描述在自己的脑海里呈现出他们想象中的画面,那些画面是不一样的,是很有意思的。

《绣春刀》的“反抗与希望”

虽然依旧有很多人称路阳为新锐导演,但“新锐”只不过是别人眼中对他的定义,并不能左右他的创作与思维。在采访中他反复提到的是“小人物的故事和情怀”,这些才是他创作的动力以及来源。

“我们每个人都是小人物,正是这些小人物组成了社会的基本单位,他们的喜悦、惆怅与悲凉是这个世界情感的最真实的写照。一个好的故事首先要来源于真实而有特点的人物,这些人物身上有让我们钦佩喜欢的善良品质,然而他们并不完美,我们能在他们的身上看到自己的影子。这些人可能就存在于我们朝夕的生活中,那么朴素,却能在平凡中造就不平凡。对拥有这种真实的情怀的人物进行塑造才能触动观众引起共鸣,从而让电影人物的命运得到关注,当然情怀会在不同的电影分成很多的形态。真实的情怀在打动观众的同时也创造了艺术。”

《绣春刀》这部电影便成功地塑造了几个性格不同,但不屈于命运的小人物。片中三兄弟都有各自可以理会的难言之隐,这就为人物形象创作出了更多的多面性,与其质问上天的不公,不如在危难面前走刀出鞘,与生活的残酷做个了断,这才是真正的勇士。所以才有了那句台词“如今国家内忧外患,风雨飘摇,都是因为有你这样的人”。

《文周》:《绣春刀》这部电影的情怀也是体现在了名字上吗?把“绣春”与“刀”分别拆开,是否代表了一定意义上的铁汉柔情?

路阳:《绣春刀》的情怀有两个,其中一个我认为是反抗,另外一个是希望。他的反抗不是表现在对别人的反抗上,而是对自身命运的反抗,如果你不去接受命运和现实的话,那么就试图去改变它,哪怕这种反抗很困难,是没有可能性的,你也要拥有希望,这种希望会始终支撑着你往前走。

《文周》:你这次依旧选择了“小人物”作为主要的人物。

路阳:我们每个人都是小人物,我认识的人都是小人物,我了解的也都是小人物,我肯定是从我认识、我了解的土壤里去挖掘素材,你让我写一个高大全的英雄人物我也写不出来,我也不会写,我也不知道那个东西哪里会打动我。

《文周》:你是怎样选择一个故事去拍摄的?如何判断那是不是一个足够好的故事?

路阳:我们是从人物入手的,先去考量和构建这么一群人物,他们在生活中跟我们很接近。这些人已经足够动人了,他们有很大的能量,有很棒的特质,我们会钦佩会喜欢他们,再去开发他们的命运,设想他们在面对困难的时候会有怎样的选择,这样基本上故事的发展就有一个大概的方向。至于类型、元素和时代背景反倒是我次要考虑的东西,那些不过是包裹人物故事的一个壳,是我们讲故事的一个手段。

“我拍电影的态度,就是人对生活的态度”

《文周》:你曾经说过“好的作品是在剪刀上磨出来的”,应该怎么理解这句话?

路阳:剪刀对于电影加工来说是必不可少的,是升华电影的一个重要工具。一个电影所有的环节都很重要,从剧本,到筹备,到后期都很重要,而剪刀是非常重要的一环。

《文周》:据说你很喜欢北野武的电影,而他的电影中既有暴力的美,也有菊次郎的柔情与花火的细腻,你是怎么理解这些激烈的碰撞后所产生出的电影艺术呢?

路阳:我最开始喜欢上北野武,就是因为他的《花火》,他的电影很暴力,而且那种暴力是完全预料不到的,是突如其来的。他完全不用类型片的手法去阐释暴力,他的暴力特别直接,但是往往包裹着特别温柔的东西。他用暴力去包裹他心中所诠释的温柔,所以这个暴力形成了一个巨大的反差。他的电影主角往往是一个特别凶暴的男人,但是这个男人会在一些小的地方体现出与其外表差距悬殊的温柔,那个东西会打动你,其实也是人物的反差和人物的情怀。

《文周》:你早期的作品偏文艺片,但《绣春刀》用你自己的话说是“做了一部B级的古装片”,在选择拍摄故事的同时,什么是你不会变的东西,是属于导演灵魂的?

路阳:我想其实我电影里一直不会变的是我拍电影的态度,就是人对生活的态度。在绣春刀里很多人认为结尾太大团圆了,太完美了,很多人希望绣春刀的故事就结束在那个小院子里面,就是两兄弟已经死了的那一刻。但是我不希望观众在我电影看到生活的残酷和周围的现实,我认为生活往往是残酷的,但你要有希望。我会告诉观众,你要有光亮的东西去支撑你往前走,即使它是理想化的。

原文摘自《文艺生活周刊》NO.119期